Die Wärmeplanung für Mülheim an der Ruhr (hier geht’s zum Hauptbeitrag „Wärmeplanung“ mit allen wichtigen Informationen) gliedert sich in mehrere Schritte. Im März 2025 sind bereits die Ergebnisse der Eignungsprüfung veröffentlicht worden. Mit der Bestandsanalyse und Potenzialanalyse konnten nun zwei weitere Schritte weitgehend abgeschlossen werden, die nun in einem Zwischenbericht veröffentlicht worden sind.

Warum ist das wichtig?

Der Zwischenbericht (siehe Download rechts) zeigt Ergebnisse auf, die dabei helfen, konkrete Schritte für die zukünftige Wärmeversorgung in Mülheim an der Ruhr zu planen. Die Beantwortung der Frage, welche Potenziale in welchem Umfang zukünftig zur zentralen und dezentralen Wärmeerzeugung genutzt werden können, ist Teil des noch zu entwickelnden Zielszenarios für Mülheim an der Ruhr. Mit dem Zwischenbericht sind wichtige Grundlagen dargestellt worden, die jedoch noch keine strategischen Aussagen oder Planungen für das Stadtgebiet enthalten.

Öffentliche wie private Gebäudeeigentümer*innen können sich mit den Ergebnissen der Wärmeplanung für Mülheim an der Ruhr besser orientieren, zum Beispiel bei der Entscheidung für eine neue Heizung oder einen Anschluss an ein Wärmenetz. Die Ergebnisse der Wärmeplanung werden für Frühsommer 2026 erwartet.

Wichtig: Der Wärmeplan gibt Orientierung für Investitionsentscheidungen, etwa zur Anschaffung einer Wärmepumpe oder, ob man sich um einen Anschluss an das lokale Wärmenetz kümmern sollte. Eine Verpflichtung oder ein Zwang zum Ausbau bzw. die Nutzung einer bestimmten Heiztechnologie folgt daraus ausdrücklich nicht. Auch werden Versorgungsunternehmen zu keinem Zeitpunkt dazu verpflichtet, eine bestimmte Versorgungsart an bestimmten Orten anzubieten.

Schlussendlich wird es im gesamten Mülheimer Stadtgebiet Lösungen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung geben, auch wenn nicht überall die gleichen Lösungsoptionen zur Verfügung stehen.

Downloads

In der Online-Karte für die Stadt Mülheim an der Ruhr können Sie sich ausgewählte Ergebnisse genauer ansehen.

Auszüge aus der Bestands- und Potenzialanalyse

Die Bestandsanalyse untersucht, wie viel Wärme die Stadt Mülheim an der Ruhr aktuell benötigt. Dazu zählt zum Beispiel das Heizen von Wohnungen und öffentlichen Gebäuden, Warmwasser oder industrielle Prozesse wie Trocknen oder Schmelzen.

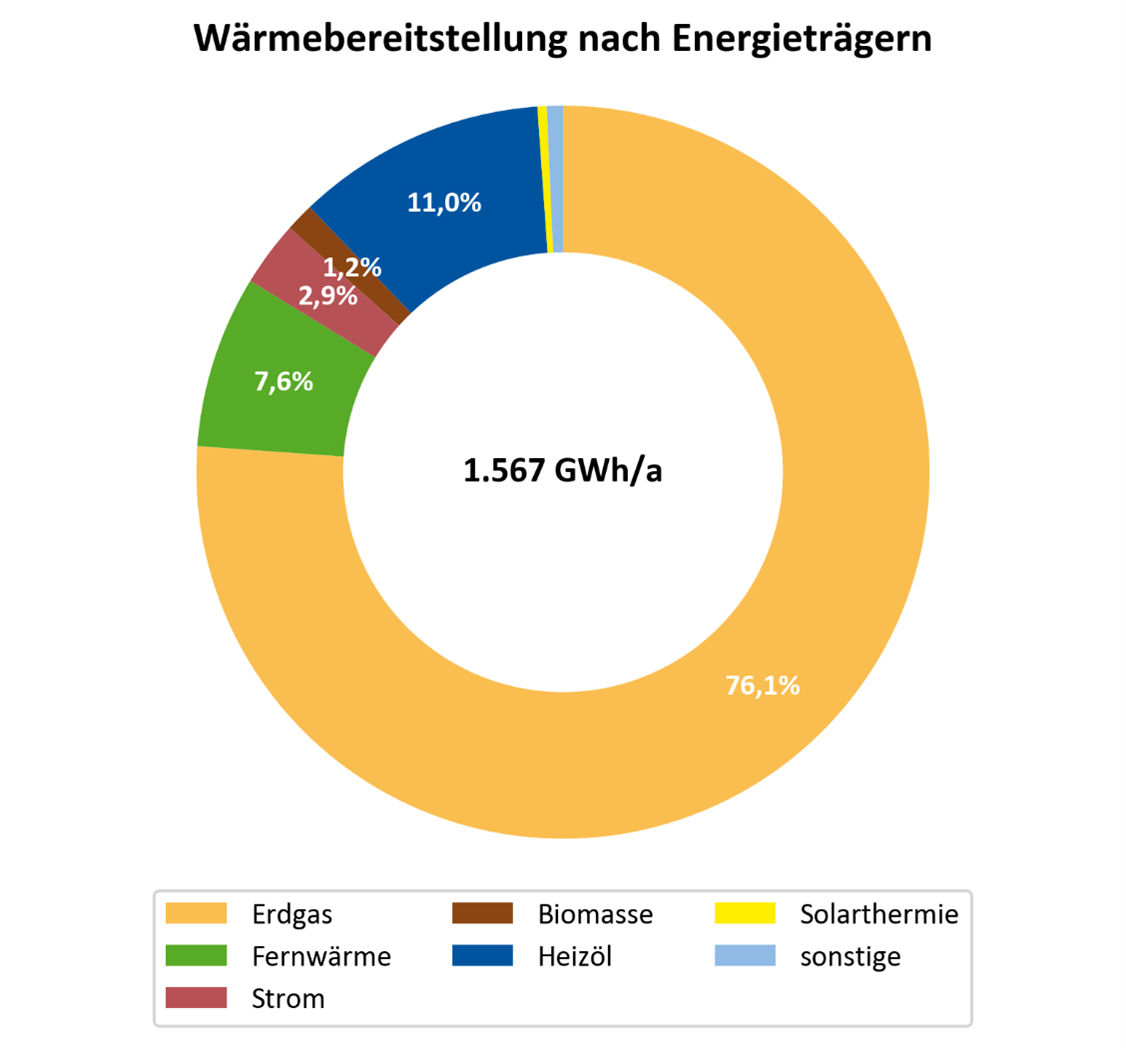

Der Wärmebedarf in Mülheim wird zu 76,1 Prozent aus Erdgas gedeckt, gefolgt von der Versorgung durch Heizöl mit 11,0 Prozent. Wärmenetze, in der Grafik (siehe rechts) als Fernwärme bezeichnet, machen 7,6 Prozent des Wärmebedarfes aus. Strom als Energieträger (hier Strom für Prozesswärme/Nachtspeicherheizung und Wärmepumpen) sowie die regenerativen dezentralen Energieträger Holz und Solarthermie erreichen in Summe 4,5 Prozent. Über sonstige Energieträger, wozu insbesondere Flüssiggas zählt, werden 0,7 Prozent der Wärme bereitgestellt.

Der größte Anteil des Wärmebedarfs entfällt auf den Stadtteil Mülheim Stadtmitte mit rund 24 Prozent, gefolgt von Speldorf mit etwa 20 Prozent. In Mülheim macht die Fernwärme mit jeweils rund 15 Prozent einen hohen Anteil an der Wärmebereitstellung aus. Der relative Anteil liegt in Broich und Fulerum noch höher, wo jeweils knapp ein Fünftel des Wärmebedarfes über Wärmenetze gedeckt wird. Der Energieträger Erdgas macht in allen Stadtteilen den größten relativen und auch absoluten Beitrag aus. Ickten und Selbeck weisen die höchsten Anteile an nicht-leitungsgebundenen Energieträgern (Heizöl, Biomasse, Flüssiggas) auf. Der relative Beitrag von Strom zur Deckung des Wärmebedarfes ist in Menden mit etwa 10 Prozent am höchsten und in Styrum mit einem Wert von rund 1 Prozent am geringsten.

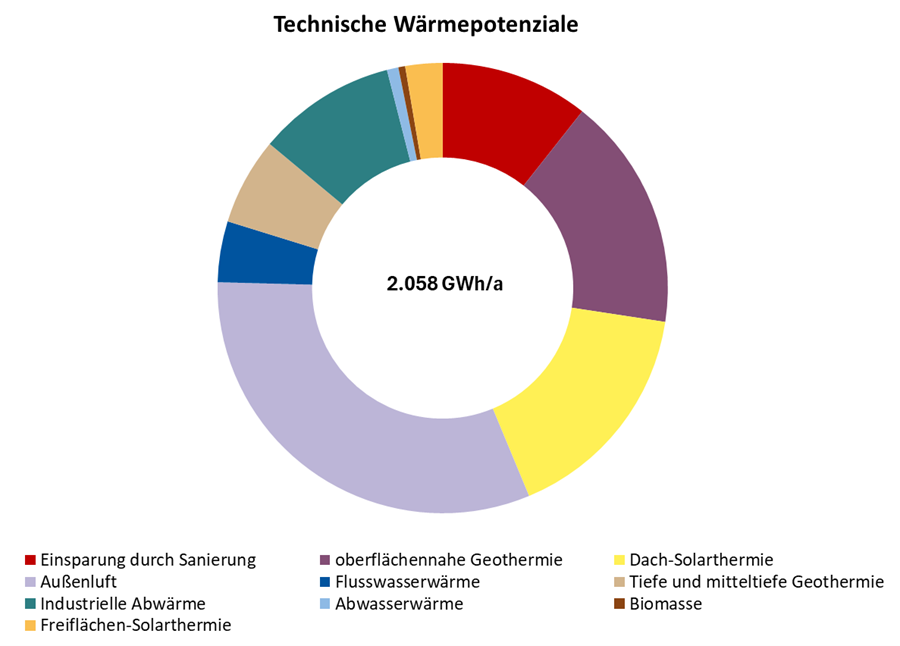

Die Potenzialanalyse prüft, wie viel Wärme in Zukunft aus erneuerbaren Quellen (zum Beispiel Erdwärme oder Sonnenenergie) oder aus Abwärme (zum Beispiel aus Abwasser oder Industrieanlagen) gewonnen werden kann. Auch wurde analysiert, ob der Aufbau oder Ausbau von Nahwärmenetzen eine sinnvolle Option wäre.

Die Summe aller ermittelten technischen Wärmepotenziale beläuft sich auf 2.058 Gigawattstunden pro Jahr. Hinzu kommt ein Wasserstoff-Erzeugungspotenzial von 15 Gigawattstunden pro Jahr. Dieser könnte beispielsweise in industriellen Prozessen zur Prozesswärmeerzeugung eingesetzt werden. Wasserstoffverteilnetze für Wohngebiete im Stadtgebiet sind nicht vorgesehen. Für den Gebäudesektor und speziell Wohngebäude stehen mit den Potenzialbereichen Wärmenetze, Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie, Abwärme und Biomasse diverse Technologien zur Verfügung, die vorteilhaft gegenüber des Einsatzes von Wasserstoff sind und die großen lokalen Potenziale ausnutzen können.

Der aktuelle Wärmebedarf der Stadt Mülheim an der Ruhr beträgt 1.567 Gigawattstunden pro Jahr. Die Auswertung der Potenzialanalyse zeigt, dass in Mülheim an der Ruhr eine Vielzahl an Potenzialen zur Verfügung steht, um eine Wärmetransformation bis 2045 zu realisieren.

Bleiben Sie informiert!

Die Stadt Mülheim an der Ruhr und die medl GmbH informieren über den gemeinsamen Erarbeitungsprozess. Die Website wird fortlaufend mit Zwischenergebnissen aktualisiert und bietet zudem eine FAQ-Rubrik mit den häufigsten Fragen und Antworten zur Wärmeplanung. Auf der städtischen Website und über die Presse werden zudem künftige Informationsveranstaltungen angekündigt.

Fragen zur Wärmeplanung für Mülheim an der Ruhr und zu den Ergebnissen der Bestands- und Potenzialanalyse können gerne an Juno Imig gerichtet werden.