Kriegsgräberstätten sind Grabanlagen, in denen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft beerdigt sind. Ihnen kommt die wichtige Aufgabe zu, der Opfer „in besonderer Weise zu gedenken und für zukünftige Generationen die Erinnerung daran wach zu halten, welche schrecklichen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben“ (Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft).

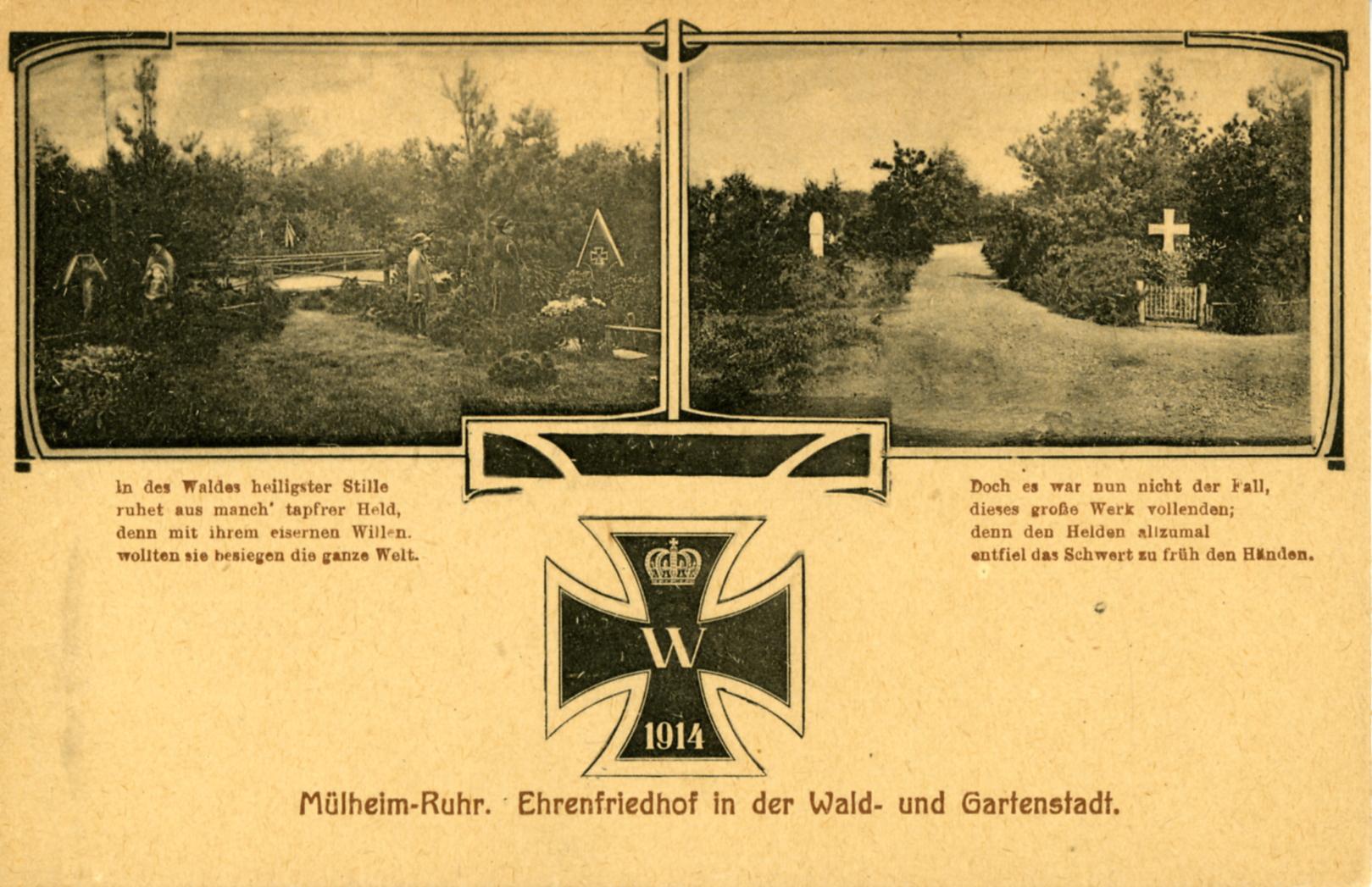

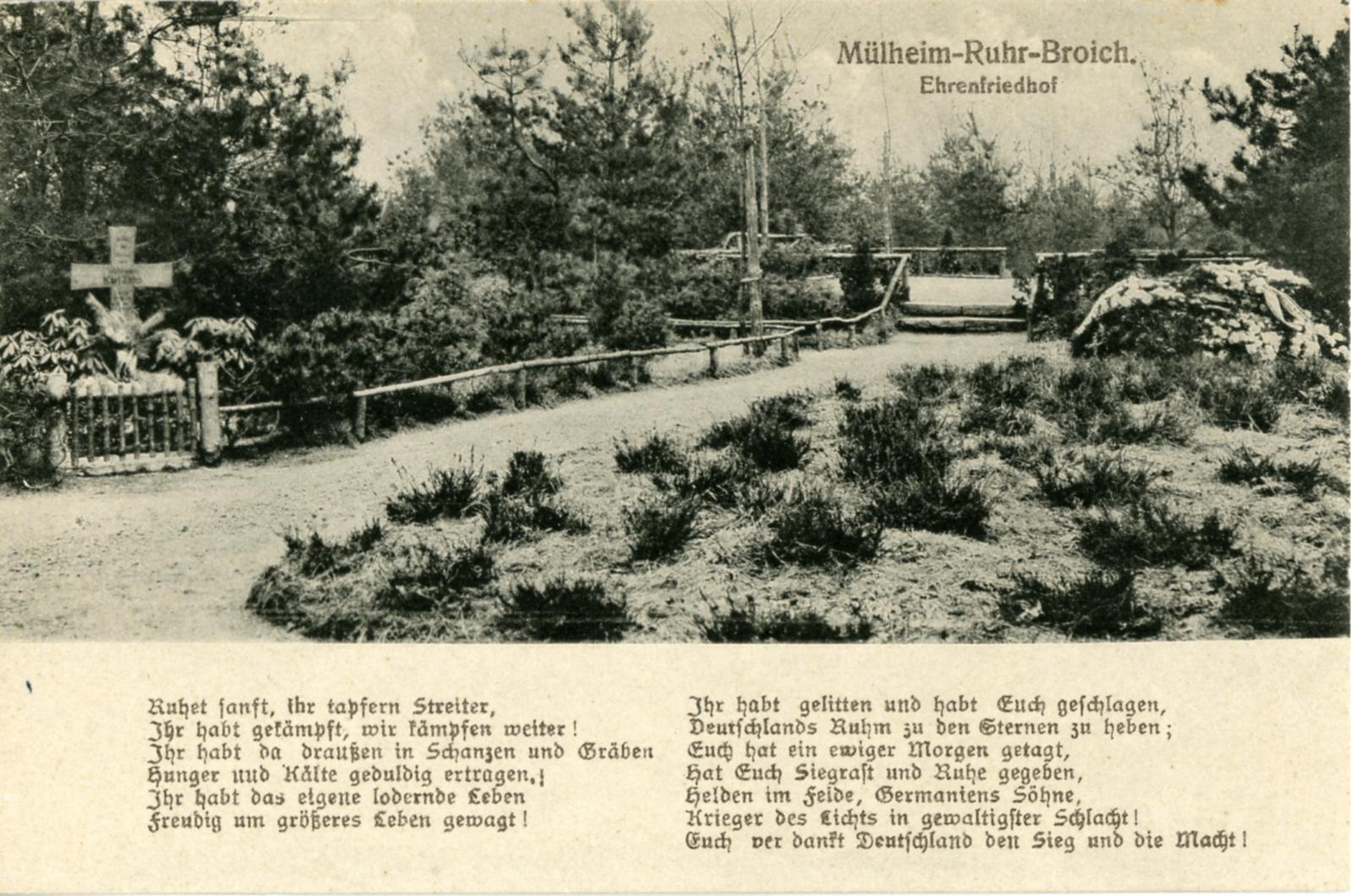

Zur Zeit der Errichtung diente der Friedhof als Ort der Heldenverehrung und Kriegsverherrlichung, wie zeitgenössische Postkarten verdeutlichen.

Im Laufe der Zeit wurde er zu einem Ort des Gedenkens für Hinterbliebene. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu beiden Weltkriegen wird der Ehrenfriedhof mehr und mehr zu einem Ort mit Bildungsauftrag. So ist es zum Beispiel Schulklassen möglich, europäische Geschichte durch die Auseinandersetzung mit Einzelschicksalen zu erfahren und den Wert der Demokratie und des Friedens zu verstehen.

Die Anlage Am Großen Berg unterscheidet sich erheblich von den meisten anderen, die in der Regel Teil eines allgemeinen Friedhofs sind und überwiegend einheitliche Grabmale erhalten haben. Mitten in einer Lichtung im Stadtwald Uhlenhorst angelegt, fügen sich die Gräber in den bestehenden Baumbestand ein und folgen keiner strengen Geometrie. Da nach Ende des Ersten Weltkrieges keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, die Gräber mit Grabmalen auszustatten, erhielten die Angehörigen die Erlaubnis, die Grabstätten individuell zu gestalten und eigene Grabsteine aufzustellen. So wurde aus der Not gewissermaßen eine Tugend – die fehlende Einheitlichkeit ist einer der Gründe, die den „Ehrenfriedhof“ so einzigartig machen.

Als Kaiser Wilhelm II. am 01. August 1914 den Befehl zur allgemeinen Mobilmachung gab, betraf das auch die Stadt Mülheim an der Ruhr. Im Verlauf des Krieges ließen etwa 3300 Mülheimer ihr Leben an der Front, etwa 200 weitere verstarben an den Kriegsfolgen in der Heimat. 266 Verstorbene fanden in der heutigen Kriegsgräberstätte am Großen Berg 22 ihre letzte Ruhestätte.

Die erste Beisetzung fand am 14 November 1914 statt, nachdem die Stadtverordnetenversammlung am 29. September „die Herstellung eines Ehrenfriedhofes für gefallene Krieger“ beschlossen hatte. Hermann Kleinbrahm, geboren am 29. Oktober 1883 in Mülheim, wurde als Angehöriger der Kriegsmarine verwundet und erlag seinen Verletzungen im Brüsseler Lazarett. Von dort aus wurde er für die Beisetzung nach Mülheim überführt. Bis Kriegsende 1918 kamen noch 265 Verstorbene hinzu, sowie 428 Gräber während des Zweiten Weltkrieges, für die der Friedhof eine Erweiterung erhielt. Bis heute sind an den Sterbedaten die beiden Teile ablesbar.

Noch Jahre nach Kriegsende wurden Tote bei Räumarbeiten unter Trümmern gefunden und im Uhlenhorst beigesetzt, unter ihnen sechs Unbekannte, die etwa 2 Wochen nach den Bombenangriffen auf Mülheim am 23. Juni 1943 unter eingestürzten Gebäuden geborgen wurden und nie identifiziert werden konnten. Insbesondere in den 1950er Jahren wurden einige Tote von anderen Friedhöfen umgebettet. Die meisten hatte man zuvor auf anderen Mülheimer Friedhöfen beigesetzt, andere kamen nach ihrer Identifizierung aus dem Ausland. Die letzte Umbettung fand am 05.11.1975 statt, als ein im April 1945 gestorbener Polizeileutnant vom Friedhof Styrum überführt wurde. Auch eine Mutter und ihre etwa anderthalb Jahre alte Tochter sind gemeinsam in einem Sarg hier beigesetzt, nachdem sie beim Bombenangriff auf Mülheim gestorben waren.

Besonders erwähnenswert ist das Schicksal eines jungen Österreichers, der am 1. April 1945 in Mülheim an der Ruhr fiel. Der 18-Jährige galt über 20 Jahre als vermisst, bis im Jahr 1965 festgestellt wurde, dass durch einen Schreibfehler der junge Soldat unter falschem Namen geführt wurde. Nachdem sich der Vater an Mülheims Oberbürgermeister Thöne mit der Bitte gewandt hat, Nachforschungen zu seinem Sohn anzustellen, fiel der Fehler auf und die Eltern des Soldaten erhielten Gewissheit über das Schicksal ihres Sohnes.

Dies sind nur einige der vielen Einzelschicksale, die die beiden Weltkriege verursacht haben. Sie mahnen uns noch heute, nie zu vergessen, welch schreckliche Folgen Krieg und Gewaltherrschaft nach sich ziehen.

Mit finanziellem Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen erhielten rund 300 Gräber im Jahr 1963 neue Grabsteine, da die zunächst aufgestellten Holzkreuze verwittert waren. Obwohl die Erneuerung gut die Hälfte aller Gräber betraf, folgte daraus keine Uniformierung. Die Kreuze und Kissen, bestehend aus westfälischem Ruhrstein, wiesen acht verschiedene Steintypen auf. Auch Grabstätten, die bis dahin kein Grabmal besaßen, erhielten ein Denkmal. In Verbindung mit den erhalten gebliebenen, privat aufgestellten Grabsteinen blieb das abwechslungsreiche Bild erhalten.

Ein Ehrenmal, das „Hünengrab“, fand nach seiner Umsetzung 1980 seinen Platz in der Grabanlage im Uhlenhorst. Zu Ehren der Gefallenen des Fünften Lothringischen Infanterieregiment Nr. 144 wurde es 1921/22 oder 1932 am Ganghoferweg errichtet. Dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Es ist aus Findlingen zusammengesetzt und bis zum Zweiten Weltkrieg waren auf dem Denkmal ein Stahlhelm und ein abgebrochenes Schwert aus Metall befestigt. Die heute kaum mehr lesbare Inschrift lautet: „Wir sterben erst, wenn ihr uns vergeßt“.

1933 wurde dann die Bronzestatue „Der Zusammenbrechende“ von Hermann Lickfeld errichtet. Lickfeld selbst starb 1941 an den Folgen von Kriegsverletzungen aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Skulptur zeigt eindrücklich, wie bildende Kunst dazu beitragen kann, zu mahnen: Das überlebensgroße Kunstwerk symbolisiert das Leiden und den Verlust durch Krieg und Konflikt. Die Figur steht im Ausfallschritt und ist leicht nach vorn gebeugt und vermittelt so den Eindruck von Fragilität. Verstärkt wird das durch die Positionierung. Sie steht nicht zentral auf dem quadratischen Ziegelsteinsockel, sondern an dessen hinterem Rand. Der jugendlich wirkende Körper könnte beschreiben, dass vor allem junges Leben im Krieg geopfert wird. Geht man die Reihen der Grabmale entlang und berechnet das Alter der Verstorbenen, bestätigt sich dieser Eindruck.

Am 23. Dezember 1988 wurde der Ehrenfriedhof als kultureller Ort in die Denkmalschutzliste eingetragen. Der Friedhof wird dort wie folgt beschrieben: „Waldfriedhof in hübscher landschaftlicher Lage. Kriegsgräber des 1. und 2. Weltkrieges, teilweise schlichte Sandsteingrabmäler, Ehrenmal von Lickfeld – männlicher Akt, sowie hochinteressante Soldatengrabmäler im Stile der Gründerzeit bis NS-Realismus.“ Er sei „bedeutend für die Geschichte des Menschen und für die Geschichte Mülheims im 1. und 2. Weltkrieg; erhaltenswert aus künstlerischen, wissenschaftlichen, besonders architektur- und ortsgeschichtlichen Gründen.“

| Infos | |

|---|---|

| Trauerhalle | nicht vorhanden |

| Abschiedsraum | nicht vorhanden |

| Öffnungszeiten | ganztägig geöffnet |

| Adresse | Am Großen Berg 22 45479 Mülheim an der Ruhr |

| Parkplätze | gegenüber des Eingangs |

| Anbindung an der ÖPNV | Straßenbahnlinie 102 (Haltestelle Uhlenhorst) Buslinie 134 (Haltestelle Uhlenhorst) |

| Grabarten |

|---|

| inaktiver Friedhof |