Eine Aufgabe aus dem beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzept ist die Förderung des Ausbaus von Energieträgern der Erneuerbaren Energien.

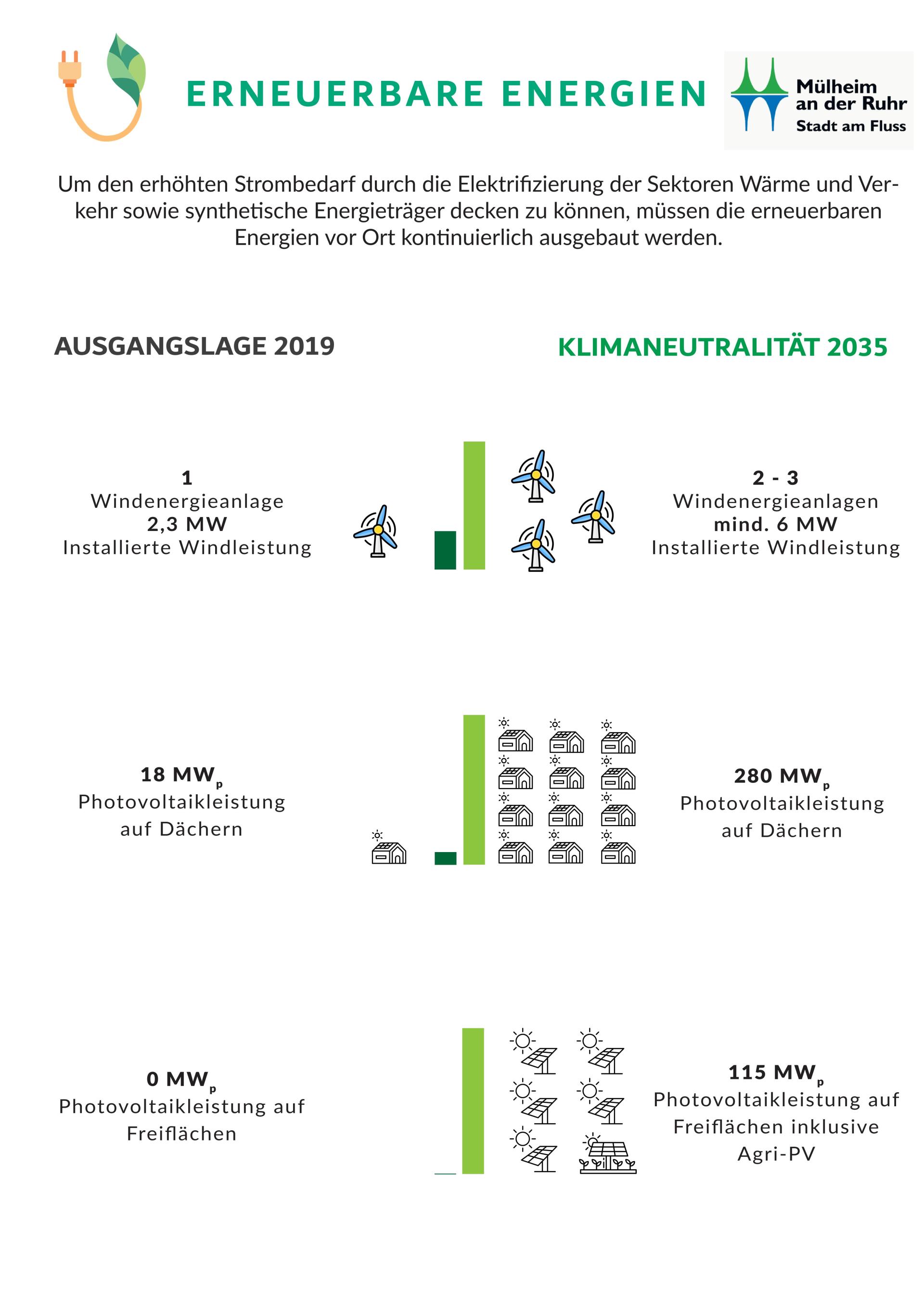

Ein zentrales Element dabei ist der Ausbau und Steuerung der Freiflächen-Photovoltaik in Mülheim an der Ruhr. Bereits 2035 sollen 115 Megawatt-Peak (MWp) Photovoltaikleistung auf Freiflächen ausgebaut sein..

Ausgangslage und Potenzial

Eine Potenzialanalyse hat ergeben, dass in Mülheim an der Ruhr bisher lediglich 8 Prozent des theoretisch möglichen Potenzials aller erneuerbaren Energien genutzt werden. Der Handlungsbedarf ist entsprechend groß. Um die Energiewende lokal voranzubringen, ist der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu fördern. Die Flächen im Stadtgebiet bieten ein erhebliches Ausbaupotenzial von bis zu 240 MWp. Auch auf gesetzlicher Ebene wurden die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Durch Anpassungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie im Baurecht ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen und Bahntrassen nun innerhalb eines 200-Meter-Korridors wesentlich erleichtert worden.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik auch mit verschiedenen Interessenskonflikten verbunden ist, etwa zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Siedlungsentwicklung und Energiegewinnung. Diese möglichen Zielkonflikte gilt es sind abzuwägen.

Vorgehen der Stadt Mülheim an der Ruhr

Das Ziel des Projekts ist es, geeignete Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Mülheim an der Ruhr zu identifizieren und den Ausbau strukturiert vorzubereiten. Grundlage dafür soll ein gemeinsam entwickelter Kriterienkatalog, der ökologische, planerische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt sein.

Das Projekt gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen. In der ersten Phase - Information und Integration werden vorhandene Daten gesichtet und eingeordnet. Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung sowie einer Online-Befragung werden unterschiedliche Perspektiven und Fachmeinungen eingeholt, um eine gemeinsame Wissensbasis für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.

In der zweiten Phase - Kriterien- und Flächenentwicklung liegt der Fokus auf der kooperativen Erarbeitung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung potenzieller Flächen. In Fachworkshops werden die Ergebnisse der Umfrage diskutiert, Kriterien abgestimmt und in einer sogenannten Kartenwerkstatt auf konkrete Flächen angewendet. Dadurch entsteht eine erste Priorisierung geeigneter Standorte.

Die dritte Phase -Konsens und Ergebnisverankerung dient der Abstimmung innerhalb der Verwaltung sowie der Vorbereitung politischer Entscheidungen. In einer zentralen Abschlussveranstaltung werden die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und dokumentiert, sodass eine fundierte Grundlage für die weitere Bauleitplanung geschaffen wird.

Häufig gestellte Fragen:

Welches Ziel verfolgt der Beteiligungsprozess zur Freiflächen-Photovoltaik?

Der Beteiligungsprozess soll dazu beitragen, den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV) in Mülheim an der Ruhr gemeinsam, transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Dabei ist wichtig: Es handelt sich um einen ergebnisoffenen Prozess - es sind aktuell noch keine Flächen festgelegt oder vorentschieden.

Gemeinsam mit Vertreter*innen der Verwaltung und Naturschutzbeirat und Klimaschutzbeirat sowie Netzbetreiber werden in mehreren Beteiligungsphasen zentrale Fragen diskutiert:

Welche Kriterien sollen bei der Flächenauswahl gelten? Welche Belange - etwa aus Landwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz oder Stadtentwicklung - müssen berücksichtigt werden? Und wie lassen sich diese Aspekte in einem fairen und tragfähigen Verfahren zusammenbringen?

Ziel ist es, auf dieser Grundlage einen konsensfähigen Kriterienkatalog sowie eine erste Auswahl geeigneter Potenzialflächen zu erarbeiten, die dann weiter geprüft und bewertet werden können.

Warum strebt die Stadt 115 MWp aus Freiflächen-PV an?

Diese Zielgröße leitet sich aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept 2035 ab. Sie bildet, neben dem Dachflächenziel von 280 MWp, einen wichtigen Baustein zur Versorgung der Stadt mit erneuerbarem Strom und zur Erreichung der Treibhausgasneutralität. Das Klimaschutzkonzept wurde 2023 vom Rat der Stadt beschlossen. Auch hier wurden bei der Erstellung Öffentlichkeit, Fachleute und Verwaltung unter anderem durch Online-Beteiligung und öffentliche Veranstaltungen miteinbezogen.

Der nun laufende Prozess ist der nächste Schritt zur Umsetzung der im Klimaschutzkonzept festgelegten Ziele.

Wie viel Fläche wird für das Ziel von 115 MWp benötigt?

Je nach technischer Auslegung und Standortbedingungen entspricht das etwa 115 bis 140 Hektar Freiflächen-Photovoltaik-Fläche, also rund 1 bis 1,2 Prozent des Stadtgebiets.

Was passiert, wenn nicht genügend geeignete Flächen gefunden werden?

Dann müsste das Ausbauziel gegebenenfalls angepasst oder durch zusätzliche Maßnahmen wie zum Beispiel stärkere Nutzung von Dachflächen oder höhere Effizienz kompensiert werden. Ziel bleibt es, möglichst viele realistische Potenziale zu erschließen.

Gibt es bereits konkret festgelegte oder priorisierte Flächen?

Nein. Bislang wurde noch keine Fläche endgültig festgelegt oder priorisiert. Der gesamte Prozess befindet sich in einem frühen, ergebnisoffenen Stadium.

Lediglich die Deponie Kolkerhofweg im Styrumer Ruhrbogen wurde bislang als Standort ins Auge gefasst, da sie bereits in früheren Planungen als grundsätzlich geeignet bewertet wurde. Erst nach Abschluss des Beteiligungsprozesses und auf Basis eines gemeinsam entwickelten Kriterienkatalogs wird eine erste priorisierte Flächenkulisse vorgeschlagen.

Wie wird Fläche auf dem Flughafengelände umgegangen?

Die großflächigen Offenlandbereiche stehen nicht im Fokus der Planung, da ihr hoher ökologischer Wert - insbesondere im Hinblick auf den Artenschutz - anerkannt ist.

Zwar gibt es am Rand des Flughafens kleinere Entwicklungen, etwa gewerbliche Nutzungen, doch wurde das Gebiet seitens der Verwaltung zu keinem Zeitpunkt für eine Freiflächen-Photovoltaik-Nutzung in Erwägung gezogen. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses konzentriert sich die Suche auf andere geeignete Flächen, die nach ökologischen, planerischen und technischen Kriterien bewertet werden.

Hat es nicht bereits einen Kriterienkatalog gegeben?

Im Naturschutzbeirat wurden von Frau Marx die Kriterien des landesweiten Kriterienkatalogs NRW vorgestellt. Dieser dient auch in Mülheim als fachliche Grundlage. Im Beteiligungsprozess wird er jedoch an lokale Gegebenheiten und Belange angepasst, sodass ein maßgeschneiderter Katalog für Mülheim an der Ruhr entsteht.

Freiflächen-PV: Arbeitshilfe räumliche Steuerung - Teil 1

Was ist mit den Karten und Daten, die im Naturschutzbeirat vorgestellt wurden?

Die gezeigten Karten stammen aus einer allgemeinen Potenzialanalyse. Dabei wurde erfasst, wo sich beispielsweise Flächen entlang von Autobahnen oder Schienen befinden oder wo Ausschlusskriterien vorliegen. Es handelt sich jedoch nicht um eine finale Flächenkulisse: Abwägungskriterien wurden noch nicht abgestimmt und konkrete Flächen noch nicht bewertet. Die Analyse dient als Grundlage für den weiteren Beteiligungsprozess und wird u. A. in den Fachworkshops genutzt.

Reichen Dachflächen nicht aus - warum braucht es zusätzlich Freiflächen-Photovoltaik?

Dachflächen leisten einen wichtigen Beitrag, reichen aber allein nicht aus, um den zukünftigen Strombedarf Mülheims vollständig mit erneuerbaren Energien zu decken. Freiflächen-Photovoltaik ist deshalb als Ergänzung notwendig.

Werden auch Alternativen zur klassischen Freiflächen-Photovoltaik berücksichtigt (z. B. Straßenrand-, Agri- oder Parkplatz-Photovoltaik)?

Ja, auch solche innovativen Ansätze wie vertikale PV an Straßen, Agri-Photovoltaik oder Photovoltaik über Parkplätzen sind grundsätzlich denkbar und werden in der Flächenstrategie mitgedacht, soweit rechtlich zulässig und technisch realisierbar.

Ist der Arten- und Naturschutz bei der Planung nachrangig?

Nein, im Gegenteil: Der Schutz von Natur und Landschaft ist zentraler Bestandteil des Planungsprozesses. Ausschluss- und Abwägungskriterien aus dem Arten- und Landschaftsschutz werden bei der Flächenbewertung ausdrücklich berücksichtigt.

Wie wird das Positionspapier des Naturschutzbeirats berücksichtigt?

Die im Positionspapier formulierten Anliegen fließen in die Entwicklung des Kriterienkatalogs ein. Vertreter*innen des Naturschutzes sind aktiv in den Prozess eingebunden.

Gibt es Beispiele aus anderen Kommunen, an denen sich Mülheim orientiert?

Ja, es existieren gute Beispiele aus Nordrhein-Westphalen und anderen Bundesländern, die im Rahmen der Workshops einbezogen und bei Bedarf angepasst werden. Beispielhafte Planungen gibt es unteranderem in Bocholt, Meschede, dem Oberbergischen Kreis oder Kreis Coesfeld.

Führt eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu einer vollständigen Versiegelung der Fläche?

Nein. Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage führt nicht zu einer vollständigen Versiegelung der Fläche: Laut der bundesweiten Studie „Artenvielfalt im Solarpark“ von Peschel & Peschel (2025), herausgegeben vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V., wurden 25 Solarparks in Deutschland sowie einer in Dänemark untersucht; dabei zeigte sich, dass durch die Gestelle lediglich etwa 0,5–0,8 % der Fläche versiegelt werden und unter Einbeziehung der Fundamente für Transformatoren, zentrale Wechselrichter oder Batteriespeicher insgesamt nur etwa 0,8–1 % der Gesamtfläche betroffen sind, sodass in der Praxis kaum Versiegelung vorliegt und beispielsweise Niederschlagswasser weiterhin versickern kann, anstatt oberirdisch abzufließen.

Schadet eine Freiflächen-Photovoltaikanlage der Biodiversität?

Nein, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage schadet der Biodiversität nicht grundsätzlich: Die genannte bundesweite Studie „Artenvielfalt im Solarpark“ von Peschel & Peschel (2025) mit über 100 Einzeluntersuchungen in 29 Solarparks auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen zeigt vielmehr, dass Solarparks durch ihre hohe Strukturvielfalt zahlreiche Artengruppen fördern. Entscheidend für die Artenvielfalt ist dabei vor allem eine angepasste Pflege – etwa eine flexible Mahd – und weniger die Bauweise der Anlage. Viele Arten, darunter Feldlerchen, Heuschrecken und Fledermäuse, nutzen Solarparks rasch und teils in großen Beständen als Lebens- und Jagdraum, sodass diese insbesondere in intensiv genutzten Agrarlandschaften einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten können.

Vergleich der Flächeninanspruchnahme durch Freiflächen-Photovoltaik und Anbaubiomasse

Im Vergleich zur Anbaubiomasse ist die Flächeninanspruchnahme durch Freiflächen-Photovoltaik deutlich effizienter: Zwar benötigen Freiflächenanlagen laut Umweltbundesamt im Jahr 2024 > 1 Hektar pro installiertem Megawatt Leistung - unter anderem aufgrund größerer Anlagen und veränderter Reihenabstände -, doch der flächenbezogene Stromertrag ist um ein Vielfaches höher als bei Energiepflanzen wie Mais oder Raps. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes können mit neuen Photovoltaikanlagen pro Hektar und Jahr rund 800 MWh Strom erzeugt werden, während Biogasanlagen auf Maisbasis im Mittel lediglich etwa 20 MWh pro Hektar erreichen. Selbst unter Berücksichtigung von Speicherverlusten bleibt die Stromerzeugung aus Photovoltaik damit um ein Vielfaches flächeneffizienter, sodass für die gleiche Strommenge nur ein Bruchteil der Fläche benötigt wird, die für Bioenergie erforderlich wäre.

Was sind die nächsten Schritte im Prozess?

Als Nächstes stehen die Fachworkshops an. Im ersten Workshop werden die Belange aus der Auftaktveranstaltung und der Fachbefragung aufgegriffen und gebündelt. Auf dieser Grundlage sollen unter Einbezug des NRW-Kriterienkatalogs und von Beispielen aus anderen Kommunen passende Kriterien für Mülheim an der Ruhr entwickelt werden. Im zweiten Workshop wird dann geschaut, welche Flächen auf Basis dieses Kriterienkatalogs grundsätzlich in Frage kommen würden und welche nicht.