Verwinkelte Gassen, Fachwerkhäuser und im Mittelpunkt der mächtige Turm der Petrikirche: Wie ein idyllisches Dorf liegt die Altstadt auf dem Kirchenhügel. Nur wenige Schritte von den Einkaufsstraßen der City entfernt, dominieren hier Ruhe und Gemütlichkeit. In den urigen Gaststätten kann gutbürgerliche oder internationale Küchen genossen werden. Kleine Läden laden zum Stöbern ein und das Tersteegenhaus zur Besichtigung der kulturhistorischen Sammlung der Stadt! In unmittelbarer Nähe zur Altstadt liegt die Mülheimer Freilichtbühne. Sie ist eine der größten und schönsten Naturbühnen Deutschlands und darüber hinaus ein sehr beliebter Konzert- und Veranstaltungsort.

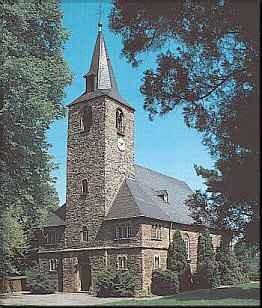

Wahrzeichen auf dem Kirchenhügel

Die evangelische Petrikirche überragt die Mülheimer Altstadt. Ihre gotische Gestalt erhielt sie im 15. Jahrhundert. Doch ihre Wurzeln gehen bis ins Mittelalter zurück, vermutlich auf eine Hofkapelle der „Herren von Mulinhem“. Die schweren Schäden des Zweiten Weltkriegs sind heute nicht mehr zu sehen. erst 2015 wurde der Platz und die Kirche weitreichend saniert. Besonders sehenswert sind die farbigen Fenster des Mülheimer Künstlers Ernst Rasche im Inneren der Kirche. Noch ein zweiter wichtiger Kirchenbau hat auf dem Kirchenhügel am Rande der Altstadt seinen Platz: die katholische Kirche St. Mariä Geburt. Der bedeutende Düsseldorfer Architekt Emil Fahrenkamp hat 1928/29 den großen Backsteinkubus mit einem hoch aufragendem Turm geschaffen. Er gilt als eine der wichtigsten Schöpfungen des „Neuen Bauens“ im Rheinland. Der aufwändig renovierte Innenraum spricht eine klare und schlichte Formensprache, die den Besucher überwältigt. Auch hier sind weitere Kunstwerke von Erst Rasche zu finden.

Historische Angaben:

Der Mülheimer Bismarckturm ist einer der letzten öffentlichen Aussichtstürme im Ruhrtal. 1909 wurde er zu Ehren des Reichskanzlers Otto von Bismarck auf dem Kahlenberg südlich des Stadtzentrums errichtet. Der Turm ist regelmäßig geöffnet. Wer ihn erklimmt, wird mit einem grandiosen Panorama belohnt: über die Mülheimer City bis nach Duisburg und Oberhausen am westlichen Horizont. Ganz anders das Bild im Süden: Hier zeigt sich das grüne Ruhrtal mit den ländlichen Stadtteilen Saarn und Mintard. Heute ist der Turm „KULTURort“. Hinter den dicken Turmmauern „lauert“ zeitgenössische Kunst in spannenden Wechselausstellungen. Im Untergeschoss hat der Bildhauer Jochen Leyendecker sein Atelier eingerichtet.

Historische Angaben:

Kulturzentrum in Mülheim an der Ruhr - ein magischer Ort - umsonst und draußen an lauen Sommerabenden - Kultur aus dem Hut - veranstaltet vom gemeinnützigen, ehrenamtlich tätigen Verein „Regler Produktion“.

Live-Musik aus jedem Genre, Kabarett und Theater, mannigfaltige Kulturerlebnisse mitten im Grünen - dafür steht die Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr. 1936 feierlich eröffnet, erlebt sie heutzutage mit über 2.000 Sitzplätzen als eine der größten deutschen Naturbühnen Deutschlands eine wunderschöne Renaissance als einzigartiger Kultur- und Eventort.

Die Freilichtbühne in Mülheim an der Ruhr kennzeichnet in der gesamten Region Ruhr nahezu ein Alleinstellungsmerkmal, da dieser Erholungs- und Veranstaltungsort mit seinem Amphitheater direkt in die Natur eingefasst wurde, und das in unmittelbarer Nähe zur Mülheimer Alstadt. Unter freiem Himmel wird Stadtkultur des Ruhrgebiets dadurch zum Naturerlebnis. Ein ehemaliger Steinbruch an der Dimbeck wurde in den 1930er Jahren zu einer der schönsten Naturbühnen umgestaltet.

Der gemeinnützige Verein „Regler Produktion e.V.”, ein engagierter Zusammenschluss u.a. von Mülheimer Künstlern, Musikern und Technikern, zeigt sich für die Veranstaltungen im Bereich Musik, Theater, Kleinkunst, Comedy, Artistik, Lesung, Oper, Film und Lichtkunst auf der Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr („Park an der Dimbeck”) und der Pflege und Instandhaltung des Ortes verantwortlich.

Historische Angaben:

Das Kahlenbergwehr ist ein Stauwehr an der Ruhr in Mülheim an der Ruhr. Es befindet sich ruhraufwärts am Anfang der Dohneinsel und sperrt den linken Seitenarm der Ruhr ab. Es ist Bestandteil des zwischen 1922-1925 erbauten Wasserkraftwerkes Kahlenberg. In unmittelbarer Nähe stand an dieser historischen Stelle schon 1414 die ehemalige Kahlenberg Mühle, eine herrschaftliche Fruchtmühle, die vom Hochwasser zerstört wurde.

Das Kahlenbergwehr ist bis auf gelegentliche Restaurationsarbeiten in seiner ursprünglichen Form erhalten, 1962 wurde nachträglich die Fußgängerbrücke gebaut, die heute die Querung ermöglicht.

Diese wurde notwendig, da durch die im 2. Weltkrieg zerstörte vormalige Fußgängerbrücke, der sogenannten "Saarner Kegelbahn", dem Bürger der beliebte, kurze Weg in die Saarner Auen versperrt war.

Das Kloster Saarn ist seit seiner Gründung 1214 gewachsen und hat nicht an Bedeutung verloren. Es ist eines der wenigen mittelalterlichen Frauenkonvente des Rheinlands und Westfalens, welches die napoleonische Säkularisation überlebte. Der überlieferten Gebäudebestand der Saarner Zisterzienserinnenabtei Mariensaal gilt heute als einzigartiges Kulturmonument des Ruhrgebietes.

1989 wurde das Kloster Saarn mit dem Ziel wieder eröffnet, die Anlage auf Dauer als Baudenkmal in ihrem Bestand zu sichern und sie einer neuen sinnvollen Nutzung zuzuführen: Museum, Klosterbücherei, Klostercafe, Klostergarten, Begegnungsstätte und Wohneinheiten.

In der Begegnungsstätte Kloster Saarn wird ein vielfältiges und breites Kulturprogramm angeboten. Im öffentlichen Bereich wurde ein Bürgersaal, Klostercafé und Versammlungsraum eingerichtet. Der städtische Kulturbetrieb bietet hier ein vielfältiges Kulturprogramm. Die Wohneinheiten im Wirtschaftstrakt sind einzigartig und sehr begehrt. Seit Herbst 2008 dokumentiert das Klostermuseum die Hintergründe zur Geschichte des Saarner Klosters. 2014 wurde das Jubiläumsjahr des 800jährigen Bestehens gefeiert.

Das Kloster ist sehr schön gelegen. Nordöstlich von ihm befindet sich das Naherholungsgebiet Auberg, das an Wochenenden gerne als Ausflugsziel besucht wird. Und im Dorf Saarn gibt es ein idyllisches aber auch reges und urbanes Leben zu entdecken.

Historische Angaben:

Die Müga ist eine wunderschöne Parkanlage und "grüne Lunge" inmitten der Stadt. Sie liegt direkt an der Ruhr neben der Stadthalle und in Reichweite von Schloß Broich und Ringlokschuppen. Sie befindet sich auf der linken Ruhrseite, gegenüber der neuen Ruhrpromenade mit Cityhafen, dem historischen Rathaus und der Innenstadt. Die vielfältigen Grünanlagen mit Aktiv- und Erholungszonen befinden erstrecken sich über mehr als sieben Kilometer. Zur Landesgartenschau 1992 wurde sie auf einem ehemaligen Bahngelände geschaffen. Sie ist eine gelungene Strukturwandelmaßnahme, die allen viel Raum und Aufenthaltsqualität bietet.

Auf einer Fläche von 66 Hektar finden Besuchende Kunstobjekte, Grünflächen für Picknicks, Radwege, Brunnen, Parkbänke, Faun und Flora. Regelmäßig finden hier zahlreiche Veranstaltungen statt, die einen zusätzlichen Anreiz für Besuche bieten.

Der Eintritt in Mülheims Parkanlagen ist frei; nur für einzelne Attraktionen und für Großveranstaltungen wird hin und wieder ein gesondertes Entgelt erhoben.

Bitte beachten Sie, dass im Kernbereich der MüGa Hunde nicht mitgeführt werden dürfen!

Das Historische Rathaus mit seinem unverwechselbaren architektonischen Charme prägt seit seiner Eröffnung im Jahr 1915 das Stadtbild. Nach der 2012 abgeschlossenen aufwendigen Rennovierungs- und Sanierungsphase erstrahlt die historische Stätte in neuem Glanze.

Die Mülheimer Marketing und Tourismus GmbH bietet Führung durch die neuen altehrwürigen Räumlichkeiten. Hier werden sowohl die neue und moderne Funktionalität im Inneren, wie z.B. der neue Ratssaal, vorgestellt als auch der geschichtliche Werdegang des Gebäudes in der Mülheimer Stadtgeschichte beleuchtet.

Historische Angaben:

Bei einem Besuch auf der Mülheimer Galopprennbahn am Raffelberg, der ältesten Sportstätte der Stadt, kann man den Pferdesport gernießen und zugleich das Glück herausfordern. Seit 1910 finden auf dem Terrain Rennsport-Veranstaltungen statt, die heute vom Rennclub Mülheim an der Ruhr e. V. ausgetragen werden.

Zwischen April und Oktober erleben hier jedes Jahr viele Zuschauer attraktive Renn-Highlights, die direkt an der Rennbahn zu verfolgen sind oder auf einer 34 m² großen Leinwand. Mit dieser Übertragungsqualität zieht der Mülheimer Rennverein mit Dubai und Hong Kong gleich. Die Galopprennbahn Raffelberg ist mittlerweile auch ein gefragter Event- und Freizeitstandort. Außergewöhnlich ist zudem der innenliegende 18-Loch-Golfplatz im Innenraum der Rennbahn.

Der bekannte Ringlokschuppen steht für Austausch und Begegnung: Das frühere Eisenbahndepot, dessen alte und heute denkmalgeschützte Stahlfachwerkfassade erhalten geblieben ist, wurde zu einem beliebten Veranstaltungsort. Hier im MuGa-Park, wo früher Dampflokomotiven untergestellt waren, dreht sich nun alles um Kultur - sowohl auf der Drehscheibe, die auch Open-Air-Bühne ist, als auch im Kulturzentrum selbst. Eine spannende Location für Theater, Kabarett, Comedy, Kleinkunst und vieles mehr.

Die Saison an der Freizeitanlage ist für dieses Jahr beendet. Wir informieren an dieser Stelle über den Saisonbeginn 2026.

Die Saarner Ruhraue mit dem integrierten Ruhrstrand zählt zu den meist frequentierten Naherholungsgebieten in Mülheim an der Ruhr. Aufgrund seiner zentralen Lage, guten Erschließung und der vielfältigen Freizeitangebote ist dieses Areal besonders beliebt.

Für die perfekte Erholung der gesamten Familie sorgen:

- ein kleiner Spielplatz,

- eine Ballspielwiese und

- Grillplätze.

Anfahrt

Die Freizeitanlage hat keine eigenen Parkplätze. Die Zufahrt zur Ruhr mit dem Pkw ist nicht gestattet. Daher nutzen Sie für die Anfahrt doch am besten ein Fahrrad oder suchen sich alternativ einen Parkplatz auf der Mendener Brücke oder den umgebenden Seitenstraßen.

ÖPNV

Buslinie 151 (Haltestelle Mendener Brücke)

Die Ruhrtalbrücke ist die längste Stahlbrücke Deutschlands und man zählt sie zu den größten Brückenbauprojekten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sie schwingt sich in einem 1830 Meter langen eleganten Bogen in einer Höhe von maximal 65 Metern über das Mülheimer Ruhrtal. Die Fahrbahn liegt auf insgesamt 18 Pfeilern aus Stahlbeton auf und führt von Ickten zu den Mintarder Höfen.

Die Geschichte der Entstehung

Im April 1960 erzielten die beteiligten Behörden Einvernehmen über die grundsätzliche Linienführung; im März 1962 wurde die endgültige Planung und Linienführung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durch den Bundesverkehrsminister festgesetzt. Das Planfeststellungsverfahren für Mülheim wurde im August 1962 eingeleitet und im August 1963 abgeschlossen. Auch ein Flurbereinigungsverfahren musste eingeleitet werden. Schließlich waren für die Verlegung und den Ausbau der Bundesstraße 288, in deren Zuge die Hochbrücke über das Ruhrtal entstehen sollte, große Grundflächen zu erwerben. Die Interessen der von dem Bauvorhaben betroffenen Landwirte mussten abgegrenzt werden, aber das Verfahren zog sich hin. Letztendlich konnte aber mit den Arbeiten begonnen werden.

Auf insgesamt 18 Pfeilern aus Stahlbeton sollte die Brücke über das Ruhrtal zwischen Ickten und den Mintarder Höfen ruhen. Bereits im Juni 1963 war der erste Pfeiler errichtet und war 27 m hoch. Allein für ihn verarbeiteten die Bauarbeiter 350 cbm Beton. Äußerst schwierig waren teilweise die Gründungsarbeiten für die Brückenpfeiler. Der Schieferfels zeigte sich in den oberen Schichten sehr brüchig, dass die Brückenbauer mit der kalkulierten Pfahltiefe von 15 m nicht auskamen - zum Teil mussten Bohrlöcher von über 20 m Tiefe geschaffen werden. Für die riesigen Mengen Beton sorgte eine eigens für den Brückenbau aufgestellte Mischanlage. Bereits im Oktober 1964 waren sieben der achtzehn Pfeiler errichtet. Die Pfeiler sechs und sieben, in Höhe der Schaumbeckstraße, hatten das Gardemaß von 60 m. Die gleiche Höhe sollten sechs weitere Brückenpfeiler links der Ruhr erreichen. Im März 1966 standen alle 18 Pfeiler.

Schloß Broich ist die älteste karolingische Festung nördlich der Alpen. Dieser denkwürdige Bau ist die Keimzelle der Stadt Mülheim an der Ruhr. Errichtet wurde sie 883/884 zum Schutz gegen die einfallenden Normannen. Einige Jahrhunderte später wurde sie zur höfischen Residenz ausgebaut. Doch die mächtigen Mauern der Ringwallanlage erzählen noch heute von den kriegerischen Wirren der Entstehungszeit. Schloß Broich steht an einer strategisch wichtigen Stelle, denn hier überquerte der Hellweg, eine der bedeutendsten Handelsstraßen des Mittelalters, die Ruhr. Die fürstlichen Damen und Herren, die hier in Renaissance und Barock residierten, gaben Schloß Broich das prächtige Aussehen und schufen festliche Räume, die heute auch die Oberbürgermeisterin für Empfänge nutzt. Einer der prominentesten Gäste früherer Zeiten war Ende des 18. Jahrhunderts Prinzessin Luise von Mecklenburg-Strelitz, die spätere Königin von Preußen. Mülheimer Heimatforscher sorgten in den 1960er Jahren für Sicherung und Erhalt von Schloß Broich, als der Abriss drohte.

Historisches Museum der Stadt

Im Schloß Broich ist auch das Historische Museum von Mülheim an der Ruhr beheimatet. Die frühere Festungsanlage mit ihrer wechselvollen Geschichte ist der passende Standort, um Geschichte anschaulich darzustellen. So zeigt zum Beispiel ein dreidimensionales Holzmodell Mülheim, wie es zur Regierungszeit von Napoleon I. aussah. Grabungsfunde, die Familienstammbäume der früheren Burgherren und ein Zimmer für die preußische Königin Luise, die hier in ihrer Jugend zu Gast war, begegnen Ihnen auf einer Reise durch die Jahrhunderte. Historische Stadtansichten und Waffen aus vergangenen Zeiten ergänzen die vielseitige Sammlung. Wechselausstellungen beleuchten immer wieder einzelne Aspekte der Stadtgeschichte Mülheims.

Am Samstag, den 6.8.1983, wurde die erste Ausstellung des Museums nach dem Konzept und in Verantwortung des Geschichtsvereins während der "schloßwochen" offiziell eröffnet.

Zuvor war ein Nutzungsvertrag zwischen der Stadt und dem Geschichtsverein geschlossen worden, in dem die Stadt dem Geschichtsverein die Nutzung der Räume für eine ständige Ausstellung gestattete und die kostenlose Öffnung an den Wochenenden für Besucher*innen zur Bedingung machte. Zunächst handelte es sich um 2 Räume in der ersten Etage, mit den eingebauten Vitrinen für die Ausgrabungsfunde einerseits und den zwei Zinksargdeckeln im folgenden Raum. Nach und nach wurden alle Räume des Hochschlosses in die Ausstellung integriert.

Die Dauerausstellung des Museums wurde im Jahr 2000 noch einmal gründlich überholt und erweitert.

Die Öffnungszeiten zurzeit sind: samstags von 14-17 Uhr und sonntags von 11-17 Uhr. Sie sind kostenlos und ehrenamtlich beaufsichtigt. Spenden sind erwünscht. Es gibt keine öffentliche Führung. Sollten Veranstaltungen stattfinden, oder besondere Führungen oder Workshops, sind die Ankündigungen auf der Website des Geschichtsvereins unter https://www.geschichtsverein-muelheim.ruhr/veranstaltungen/ zu finden.

Das Schloß Styrum ist ein historisches Schmuckstück im Mülheimer Norden. Es liegt direkt an der Ruhr, entlang welcher ein wunderschöner Radweg führt.

Urkundlich wurde das Schloss erstmals im Jahre 1067 erwähnt. Lange gehörte es dem Grafengeschlecht von Limburg-Styrum, bevor es dann 1890 August Thyssen erwarb. 1992 wurde das Schloß im Zuge der Mülheimer Landesgartenschau grundlegend renoviert.

Heute werden im Erdgeschoss des Schloßes geschlossene Gesellschaften exklusiv von der renommierten Frank Schwarz Gastro Group GmbH festlich bewirtet. Gerne werden hier Hochzeiten zelebriert, die z. B. im angrenzenden Schlosspark im Aquarius Wassermuseum - einem Wahrzeichen der Stadt - abgehalten werden können. In weiteren Räumen des Schlosses sind Künstlerateliers und eine Altentagesstätte sind untergebracht.

Historische Angaben:

Die Siedlung Mausegatt-Kreftenscheer - ursprünglich Colonie Wiesche - wurde in der Zeit von 1899 bis 1911 von Hugo Stinnes und August Thyssen gebaut, um ihrer "Zeche Wiesche" eine feste Stammbelegschaft zu sichern.

Um einen Anreiz zum längeren Verbleib auf einer Arbeitsstelle zu schaffen - damals wechselten Arbeitnehmer bereits für einen geringen Lohnvorteil ihre Stelle und der Arbeitgeber musste dann neue Leute anlernen - und dem Betrieb damit zu einer kontinuierlich arbeitenden Belegschaft zu verhelfen, wurde diese Arbeitersiedlung gegründet. Der herrschenden Wohnungsnot konnte so ein Ende gesetzt und die - oft auch aus Polen - angeworbenen Arbeiter, die unter Tage benötigt wurden, konnten in gutem Wohnraum untergebracht und durch diesen Vorteil an die Zeche gebunden werden.

In den zwei mal 106 Haushälften wohnten zu Beginn des letzten Jahrhunderts etwa 1.000 Menschen. In den 60er Jahren wurden die Mülheimer Steinkohlezechen nach und nach geschlossen. Als letzte Zeche beendete 1966 die Zeche Rosenblumendelle ihren Betrieb. Die ehemaligen Kumpels suchten sich andere Arbeitsstellen, wohnten aber weiter zur Miete in den Zechenhäusern, die sie dann teilweise in Eigenarbeit selbst modernisierten.

1977 sollten die Häuser saniert und danach verkauft werden. Daraufhin schlossen sich die Siedlungsbewohner zu einer Bürgerinitiative zusammen. Diese schaffte es in zähen, eineinhalb Jahre dauernden Verhandlungen, dass die in den Häusern wohnenden Mieter das Recht erhielten, das Haus - so wie es war - direkt selbst zu kaufen oder darin lebenslang zur Miete wohnen zu können.

Historische Angaben:

Die dickwandige St. Laurentius Kirche gehört zu den unverrückbaren Zeugen einer geschichtsträchtigen Vergangenheit mit zahlreichen Schlachten und Erbstreitereien. Sie steht in Mintard, im jüngsten Vorort Mülheims, der gleichzeitig der älteste der Stadt ist. Erstmals wird dieser vor der Jahrtausendwende (999 - 1000) erwähnt.

Als erster geschichtlich verbürgter Grundherr Mintards tritt der fränkische Edeling Gerricius auf, der Gründer des Klosters Gerresheim. Der Hof "Zur Nieden" war einer seiner Oberhöfe, die Mintarder Kirche eine seiner sechs Eigenkirchen. Gerrichs Tochter Regenberga wurde die erste Äbtissin des Klosters. Nach ihr ist die "Regenbiergsche Urkunde" benannt, in der Mintard zum ersten Mal erwähnt wird. Durch sie wurde ein Schenkungsakt am 24. September 873 beurkundet. In einer Aufzeichnung im Saarner Pfarrarchiv heißt es, dass 1214 die Saarner Kirche von Engelbert geweiht worden sei; und "also ist die Kirche in Mintard 341 Jahre älter als die in Saarn".

Die Verbundenheit der Pfarrgemeinde Mintard mit dem Kloster Gerresheim bestand fast tausend Jahre. Erst die Säkularisation löste es. Zum Gebiet der Pfarrei St. Laurentius gehörten auch die heute selbstständigen Gemeinden St. Josef in Kettwig vor der Brücke, St. Theresia Selbeck, St. Christopherus Breitscheid und St. Bartholomäus Hösel.

In der Regenbiergschen Urkunde wurde zum ersten Mal auch die Mintarder Kirche erwähnt. Sie hieß dort "ecclesia", was bedeutet, dass sie schon Pfarrkirche war. Ein Kirchenneubau wurde an gleicher Stelle in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts vorgenommen und im 14. Jahrhundert war wieder ein Neubau vonnöten - der Grund ist nicht bekannt. Zu bemerken ist, dass in der damals typischen offenen Balkenlage des Daches, welches mit Holzschindeln gedeckt war, die Ursache vieler Kirchenbrände des Mittelalters zu suchen ist. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Kirche dann so stark mitgenommen, dass ein weiterer Neubau notwendig war. Er wurde 1660 vorgenommen und ist bis heute ohne große Veränderungen erhalten geblieben. Eine längst fällige Restaurierung der Mintarder Kirche wurde 1890 durch den Architekten Fischer vorgenommen.

Während des Zweiten Weltkrieges, am 22. Juli 1942, wurde die Kirche durch Luftminen und Fliegerbomben, die in der Nähe fielen, so zerstört, dass sie von der Polizei geschlossen werden musste. Das halbe Küsterhaus war weg, Kirche und Oktogon abgedeckt, alle Fenster zersplittert. Der Gottesdienst wurde bis Oktober 1946 in der zum Pfarrsaal umgebauten Pfarrscheune gehalten. Ein Jahr später kehrte auch die kleinste Glocke wieder zurück, die zum Einschmelzen für Kriegszwecke beschlagnahmt, in Hamburg aber unversehrt wieder aufgetaucht war.

Eine weitere Restaurierung der Mintarder Kirche geschah 1949. Die Wiederherstellung der Kirche erstreckte sich über mehrere Jahre. Mit ihr ging die Schaffung eines kompletten Pfarrzentrums für Mintards Gemeinde St. Laurentius einher: Umbau des Pfarrhauses, Errichtung des Jugendheims, Einrichtung eines Kindergartens, Renovierung des Friedhofs, Bau einer Leichenhalle. Höhepunkt der Bautätigkeit war die Renovierung und Restaurierung des Kircheninneren im Jahre 1972/73 unter Pastor Dr. Jonas Petraitis.

Heute wird die Kirche von jungen Paaren aus nah und fern gerne als Hochzeitskirche ausgewählt.

Der idyllisch gelegene Mülheimer Wasserbahnhof auf der Schleuseninsel ist nicht nur die Hauptanlegestelle der "Weißen Flotte" sondern seit Generationen ein klassisches Ausflugsziel.

Urlaubsflair umgibt die Besucherinnen und Besucher, die am Wasser entlang auf der Promenade oder an der 1953 aufgestellten bunten Blumenuhr und dem Springbrunnen vorbei flanieren. Sehr beliebt ist auch das Restaurant mit Biergarten im Gebäude des Wasserbahnhofs, der in den 1920er Jahren einem Schiffsbug nachempfunden wurde.

Auch zahlreiche Rad- und Spazierwege führen über die Insel, die von der Ruhr und vom Hafenkanal umschlossen ist. Von hier laufen die Passagierschiffe der Weißen Flotte aus zu den Fahrten durch das malerische Ruhrtal nach Essen-Kettwig.

Die historische Ruhrschleuse über die man die Insel betritt, weist weit in die Industrialisierungsgeschichte der Stadt zurück:

Bereits seit 1460 wurde in Mülheim an der Ruhr Kohlebergbau betrieben. Der Transport des abgebauten Materials flussaufwärts wurde jedoch erst mit Fertigstellung dieser Schleuse im Jahre 1780 möglich. Trotz Handbetriebes wurde damals in Spitzenzeiten alle 10 bis 15 Minuten ein Schiff geschleust. 1927 - nach Bau des Kahlenbergwehres - hatte sich der Pegel der Ruhr um 1,50 Meter erhöht. Die Schleuse musste angepasst werden. Von 1993 bis 1994 wurde sie grundlegend saniert. Sie ist bis heute in Betrieb und dient immer öfter auch dem stetig wachsenden Wasser-Ruhrtourismus, wenn hier die Haus-, Freizeit- und Sportboote zum Beispiel in Richtung Mülheimer Stadthafen oder weiter bis zum Rhein fahren.

Historische Angaben: